শিশুরাই হচ্ছে বইয়ের সত্যিকারের পাঠক। তারা বই কেনে, বই পড়ে; রসাস্বাদন করে। আবার উল্টাপাল্টা কিছু থাকলেও সেটাও সহজেই ধরে ফেলে। তাই শিশুসাহিত্যিকদের একাংশ বরাবরই সতর্ক থাকেন লেখার সময়ে। একেকটি বই শিশুদের জন্য স্বপ্নজগৎ। যে জগতে তারা বিচরণ করে, সেই চেনা গণ্ডির বাইরেও যে রয়ে গেছে বিপুলা পৃথিবী— বই তো সেই পৃথিবীরই সন্ধান দেয়। আলোময়, ছায়াময়, ঝলমলে সেই ভুবন। দূর থেকে যে ভুবনে উঁকি দিতে খুদে পাঠকরা বরাবরই আগ্রহী। তারা ভালোবাসে অজানাকে জানতে।

এর বাইরে কিন্তু ‘ভয়াল পৃথিবী’ও রয়েছে। যেসব বই ভুল বাক্যে, দূষিত চিন্তায় ভরা সেগুলো শিশু-মননকে ঋদ্ধ করে না, পুষ্ট করে না। অপ্রিয় সত্য হচ্ছে, এধরনের ‘অসম্পাদিত’ বই চারপাশে কম নেই। প্রকাশকরা ব্যবসা করবেন, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বইয়ের নামে শিশুদের সামনে ‘ভয়াল পৃথিবী’ তুলে আনা একধরনের অপরাধ। শিশু মনস্তত্ব না বুঝে লিখতে আসেন এমন শিশুসাহিত্যিক (!) কম নেই। কেউ কেউ আবার বৃদ্ধ চোখে শিশুদের পৃথিবী চেনাতে চান। অতি জ্ঞানগর্ভ বিষয় কিংবা কঠিন কঠিন জিনিস শিশুদের না দেওয়াই ভালো। নদী যেমন আপন ছন্দে এগিয়ে যায়, ঝরনা ঝরে কলকল ধ্বনি তুলে, পাহাড় দাঁড়িয়ে থাকে উদ্ধত মস্তকে, ফুল নীরবে সৌরভ বিলিয়ে যায়— শিশুসাহিত্যও হওয়া উচিত এমন। আরোপিত কিছু থাকলে পাঠে বিঘ্ন ঘটে। দুরন্ত শিশু যখন তখন মাঠে-ময়দানে দৌড় দেবে— তার পায়ের নিচে যেন কোনো কাঁটা না বেঁধে। রাঙা মাটির ধূলি-বালির পথ যেন কাদায় পিচ্ছিল হয়ে না থাকে! মোদ্দাকথা, পথচলাকে বাধাগ্রস্ত করা চলবে না, অবারিত প্রান্তর থাকবে কুসুমিত।

এটা তো গেল একটা দিক। অন্যদিকে অনেক দায়িত্বশীল প্রকাশককেও আমরা জানি। যারা প্রচুর শ্রম ও সময় দিয়ে শিশুদের হাতে ভালো একটি বই তুলে দিতে চান। লেখকরাও চান শিশুর ভুবন রঙিন হয়ে উঠবে— এমন লেখা উপহার দিতে। আজকের শিশুই তো আগামীর ভবিষ্যৎ। শিশুদের তাই সঠিক পরিচর্যা দিতে হয়। শিশুসাহিত্যের একেকটি ভালো বই যেন সুগন্ধি ফুল। নানা রঙের ফুলে মোহিত হয় খুদে পাঠকরা। লেখকের হাত ধরে তারা পৌঁছে যায় অচিনপুরে, স্বপ্নলোকে। ভালো বই মানুষকে উড়তে শেখায়, ভাসতে শেখায়, ভাবতেও শেখায়। মানুষ কি আদতে উড়তে পারে, ভাসতে পারে? পারে না। আবার পারেও। সেটা কীভাবে? ভালো বইয়ের ভেতরে লুকিয়ে থাকে সব অসম্ভবকে সম্ভব করার চাবিকাঠি। তাই আমাদের ভালো বই পড়তে হবে। বইয়ের ভেতর থেকেই খুঁজে বের করতে হবে আলোকিত ভুবন।

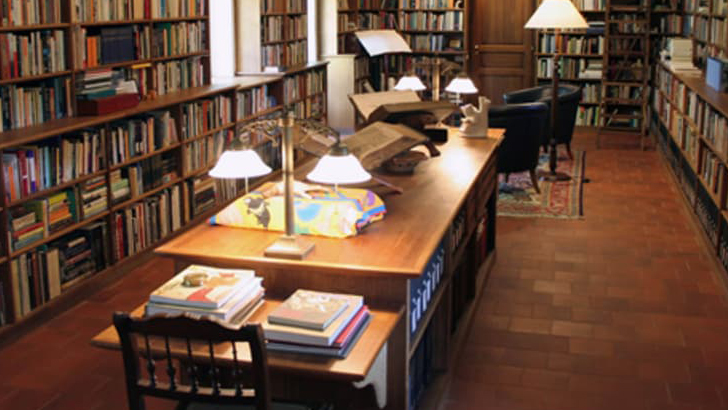

বই পড়ার জন্য পাঠাগার জরুরি উপাদান। অবশ্য কেউ কেউ নিজ বাসা-বাড়িতেই পাঠাগার বানিয়ে নিয়েছেন। বড় একটি নানা কারণেই পাঠাগার গড়তে পারেনি। আবার যারা পাঠাগার গড়তে পেরেছেন কিংবা সংগ্রহ করতে পেরেছেন নানা রকমের বইপত্র, এদের একটা অংশ চাইলেও নির্বিঘ্নে বাসা-বাড়িতে পড়তে পারেন না। পড়ার জন্য দরকার নির্ঝঞ্ঝাট ও মুক্ত পরিবেশ। যেটা একমাত্র পাঠাগারেই মেলে। কারণ পাঠাগারে জাগতিক অন্য কোনো কাজে জড়ানোর সুযোগ তেমন একটা নেই।

বছর দশেক আগে নামকরা একজন সম্পাদক ও লেখক ঠাট্টাচ্ছলে আমাকে বলেছিলেন— ‘একটি গল্পের বই প্রকাশ করেছিলাম, বাজারে কাটেনি তবে পোকায় কেটেছে!’ পাঠক যদি বই হাতে না নেয়, দখল নেবে উইপোকা এটাই স্বাভাবিক। বই বহন করে জ্ঞান, রুচি ও মেধার নির্যাস— সেটা যদি পোকার আহার হয় তবে নিশ্চয়ই ‘জন্মই আজন্ম পাপ’ হয়ে যায়! সারা দেশে লাখ লাখ বই পাঠকশূন্যতায় নীরব হাহাকার করছে। পাঠাগারগুলোতে জমছে ঝুলকালি, খসে পড়ছে পলেস্তরা, টিনে পড়ে যাচ্ছে মরিচা-জং। কল্পনা-জালকে পেছনে ফেলে সেখানে এখন মাকড়সা-জালের আধিক্য।

পাঠাগারের উপযোগিতা কী? নানা প্রতিবন্ধকতা মোকাবিলা করে বইপত্র প্রেমীরা পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বই পাওয়াও তখন সহজসাধ্য ছিল না। একটি ফুলবাগানে যেমন দুই-চারটি ফুলের গাছ থাকলে বাগান বলা যায় না, তেমনি পাঠাগারেও সামান্য ক’টি বই থাকলে সেটি যথার্থ পাঠাগার হয়ে ওঠে না। বই দরকার হয় নানা বিষয়ের। দেশ-বিদেশসহ অতীত ও বর্তমান লেখকদের। কিন্তু বই কোত্থেকে আসবে? দুই প্রক্রিয়ায় বই সংগ্রহ করা যায়— কিনে নিয়ে, কারও কাছ থেকে চেয়ে-চিন্তে কিংবা অনুদান হিসেবে। চিত্তের চর্চা যারা করেন, বিত্ত-বেসাতে তারা বরাবরই পিছিয়ে। সে হিসেবে পাঠাগারের জন্য বিপুল বই সংগ্রহ অনেকটাই কঠিন। তবুও উদ্যমী মানুষেরা পিছু হঠেন না। নানা ঝড়-ঝাপ্টা মোকাবিলার মাধ্যমে বই সংগ্রহ করেন। পাঠাগারকে দেন আদর্শ আকৃতি, সুষ্ঠু সৌরভ। কিন্তু বর্তমানে কোথায় সেই ‘আদর্শ’ পাঠক? যে পাঠক হবে ‘বইপোকা’!

পাঠাগার তথা বই পাঠ শুধু জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলনই ঘটায় না, জীবনবোধ, ভালো-মন্দ জ্ঞান তথা জীবন চলার দিকনির্দেশনাও দিয়ে দেয়। বই বরাবরই উপকারী বন্ধু; যা কখনো মানুষকে ভুল পথ দেখায় না। স্বার্থহীনভাবেই দেখিয়ে চলে ন্যায় ও কল্যাণের সোপান। বর্তমান ভোগবাদী সমাজব্যবস্থায় কল্যাণকর পন্থা যদি বের করি নিতে না পারি, সেটা পাঠক হিসেবে আমাদেরই ব্যর্থতা।

প্রাত্যহিক জীবন অনেকের জন্যই পাঠ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। সাংসারিক তথা ব্যক্তি জীবনের জটিলতা প্রায়শই পাঠকসত্তাকে গলা টিপে মারতে উদ্যত হয়। এমন অবস্থায় একটি সরকারি-বেসরকারি, কোনো সংস্থা কিংবা ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পাঠাগারই দিতে পারে সহজ সমাধান। জাগতিক কোলাহল পেরিয়ে বই পাঠে নিমগ্নতা সৃষ্টির জন্যই পাঠাগার অদ্বিতীয়। সেই সুযোগটা বর্তমানে আমরা ক’জন নিতে পারছি! মানুষের চাহিদা বাড়ছে, সেই সঙ্গে ব্যস্ততাও। আগেকার দিনের ‘বোকা’দের মতো আধুনিক মানুষ মোটা ভাত-কাপড়ে সন্তুষ্ট নয়। তাকে একদিকে সামাজিক স্ট্যাটাস দেখতে হয়, অন্যদিকে ফেসবুক স্ট্যাটাসের জন্যও অনুকূল (!) পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। এমন ছোটাছুটি ও প্রদর্শনবাদিতার ইঁদুর দৌড়ে শামিল হতে গিয়ে অনেকেই অতল খাদে পতিত হচ্ছি। এটা উপলব্ধি করতে পারার মতো জ্ঞান-গরিমাও হারিয়ে ফেলছি অধিকাংশ মানুষই।

পাঠাগার কত রকমের হয়? সেই তত্ব-তালাশের বাইরে এসে আরও পাঠাগারের সন্ধান পাই আমরা। ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, চলমান পাঠাগার, চলতি পথে হাতের কাছেই পাঠাগার। মানুষ একসময় বই থেকে দূরে সরে যাবে এটা বুঝতে পেরেই বোধহয় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র ঘরের কাছে বই পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সারা দেশের বড় জেলা শহরগুলোতে পাঠকের বাসা-বাড়ির কাছেই পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে বই। দীর্ঘদিন যাবত চলছে এই পাঠ-সেবা কার্যক্রম। কিন্তু পাঠক তুলনামূলক না বেড়ে কমতে শুরু করেছে। বাছাইকৃত সেরা বইগুলোর পাঠের সুযোগ মিলছে বিনা মূল্যে, সেটাও এখন অপ্রয়োজনের খাতায়! রাজশাহীর পলান সরকার বাড়ি বাড়ি বই পৌঁছে দিতেন। আবার ফেরতও আনতেন নিজেই। ঝিনাইদহের মহেশপুরে এম কে টুটুল, শৈলকুপায় বঙ্গ রাখাল, কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়ায় গোলাপ আমিন, জামালপুরে আতিফ আসাদ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্বপন মিয়াসহ বিভিন্ন জেলার তরুণরা ব্যক্তিগত উদ্যোগে গড়ে তুলছেন পাঠাগার। কিন্তু যাদের মানসিক বিকাশের জন্য শ্রম-ঘাম বিসর্জন, নিজেদের নিংড়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা— পাঠক শ্রেণি গ্রহণ না করলে সবই যে বিফলে যায়!

অবশেষে বাস পাঠাগার, স্টেশন পাঠাগারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! বাসযাত্রীদের জন্য পাঠাগার ছিল ঢাকা শহরের বাহন পরিবহনে। নারায়ণগঞ্জের একটি সংস্থা এমন উদ্যোগ নিয়েছিল। যাত্রাপথে বাসযাত্রীরা পছন্দের বইটি হাতে নিয়ে পড়বে, পথ ফুরোলে রেখে দিয়ে গন্তব্যে নেমে যাবে— এমনটাই ছিল লক্ষ্য। কিন্তু বাসযাত্রীদের বই-বিরাগের কারণে উদ্যোগটি মুখ থুবড়ে পড়ে। সংশ্লিষ্টরা সব গুটিয়ে নিতে বাধ্য হন। এখনো বাহন পরিবহন রাস্তায় চলে, কিন্তু বই রাখার র্যাক সেখানে আর নেই। বর্তমানে দেশের কোথাও কোথাও সেলুন পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। চুল-সেভ করতে গিয়ে মানুষ যেন বই পড়তে পারে সে জন্য নেওয়া হয়েছে এমন ব্যবস্থা। জামালপুরের উদ্যমী তরুণ আতিফ আসাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন স্টেশন পাঠাগার। ট্রেনযাত্রীরা যেন অপেক্ষার ফুরসতে বই পড়তে পারেন সে জন্যই এমন ব্যবস্থা। ট্রেনের কথা বলতে গেলে অনিবার্যভাবেই এসে যায় বনফুলের ‘পাঠকের মৃত্যু’ গল্পটি। যে পাঠক একদা একটি বইয়ের শেষ পৃষ্ঠা পড়তে না পারার দুঃখে বিদীর্ণ হলেন, একসময় আস্ত বই তার হাতে এলেও পৃষ্ঠা উল্টে দেখার আকর্ষণ বোধ করেন না। এভাবেই মৃত্যু হয় পাঠকের। পাঠকের মৃত্যু হলে কি লেখক জীবিত থাকেন!

সৃজনশীল পাঠচর্চা কমেছে পাঠাগারে, বেড়েছে ‘বড় চাকরি’র পড়া। হতাশ হওয়ার কী আছে! পড়ালেখা কি বন্ধ হয়ে গেছে? না। চেকবই আয়তনে ছোট হলেও এটাই এখন দেশের সবচেয়ে মূল্যবান বই। এখানে স্বাক্ষর দেওয়ার মাধ্যমে লেখার চর্চাও চালু রয়েছে। এর বাইরে প্রতিটি জেলায় রয়েছে সরকারি পাঠাগার; সেখানে বড় বড় বিস্তর বই। জেলা কিংবা উপজেলা পর্যায়ে পাঠকের দেখা না মিললেও রাজধানীর শাহবাগে কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগারে চাকরির পড়া পড়তে আসতেন অনেকেই। এ পাঠাগার বড় পরিসরে নির্মাণ-যজ্ঞ চলছে। তাই এখন অস্থায়ীভাবে স্থানান্তর করা হয়েছে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান-লাগোয়া ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ার্সে। বিসিএস বৈতরণীসহ আরও কিছু বড় চাকরির জন্য পড়া আদতে মোটা বেতন বাগানোর আশায়। সেটা ‘পাঠক’রা একসময় পেয়েও যান; উদরপূর্তির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু মন যে-দেহকে পরিচালিত করে, সেই মনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বরাদ্দ রাখেন ক’জন! সৃজন-কলার চর্চা নেই বলেই বাড়ছে ঘুষ-দুর্নীতির মতো অপকর্ম, কার্যালয়কেন্দ্রিক নানা অপরাধ। পাঠাগার সব সময় মানুষ হওয়ার সবক দিতে না পারলেও কাউকে কাউকে ঠিকই দানব করে তুলতে সাহায্য করছে! মূল্যবোধহীন একটি প্রজন্ম সৃষ্টি হচ্ছে বলেই এখন শিক্ষকরা লাঞ্ছিত হচ্ছেন; একশ্রেণির ছাত্র বঞ্চিত হচ্ছে মনুষ্যত্ব প্রাপ্তি থেকে!

আপনি আচরি ধর্ম সন্তানে শেখাও। তবেই সেটা হবে যৌক্তিক! প্রযুক্তি দুনিয়া চুরমার করে দিচ্ছে বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে। বাবা-মা যখন ডিভাইসমুখী হবেন, সন্তানরাও অনুসরণ করবে— এটাই স্বাভাবিক। বাবা-মা যদি বইমুখী হন, ঘরেই গড়ে তোলেন পাঠাগার; সন্তানও ঠিকই বইকে শিক্ষা ও বিনোদনের সঙ্গী হিসেবে বেছে নেবে। নিজে নিমজ্জিত থাকবেন নষ্ট স্রোতে, চাইবেন সন্তান সঠিক পথে পরিচালিত হোক— এমনটা কি হয়! সৃজনশীল বইকে কোনো কোনো অভিভাবক ‘আউট বই’ হিসেবে অভিহিত করেন; এটাও একপ্রকার ‘আউট ল’র ভাষ্য! নাটক-সিনেমায় সহজে সবকিছু পাওয়া যায়। তুলনামূলক বই পড়াটা কঠিনই। বই হাতে ধরে রাখতে হয়, নিচে রাখলেও চোখ ধরে রাখতে হয় বইয়ের উপর! কষ্ট যেখানে একটু বেশি, প্রাপ্তি অনেক কিছু বেশি। একমাত্র বই-ই পারে সঠিক শিক্ষা দিতে, কল্পনার জগত খোলতাই করতে। জীবন ও জগত উপলব্ধির বহুমাত্রিক দৃষ্টি দেয় বই-ই। সন্তানকে বই পড়তে বলতে হবে না; বাবা-মা যদি নিয়মিত পাঠচর্চা করেন দেখাদেখি সন্তানরাও বইপ্রেমী হয়ে উঠবে। অনেকটা কান টানলে মাথা আসার মতো!

গ্রামে গ্রামে, মহল্লায় মহল্লায় পাঠাগার হোক। গ্রাম পাঠাগার আন্দোলনের সূচনা করেছেন একজন উদ্যমী তরুণÑ আবদুস ছাত্তার খান। তার দেখাদেখি এগিয়ে আসা উচিত অন্যদেরও। পাঠাগারকে গ্রাম থেকে গ্রামে, পাড়া-মহল্লায় ছড়িয়ে দিতে হবে। পাঠাগার শুধু প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না, ছাত্র-শিক্ষক ও তাদের বাবা-মাও যেন পাঠাগারমুখী হন— এই সংস্কৃতি চালুও জরুরি। শিক্ষক ও বাবা-মায়ের পক্ষেই সম্ভব সন্তানকে জগতের অসংখ্য পঙ্কিল স্রোত থেকে সরিয়ে রাখতে পাঠাগারে মন-দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে। শরীরের জন্য খাবার ও পোশাক যতটা জরুরি, মনের জন্য বই পাঠও ততটা উপযোগী। একটি সমাজে উপাসনালয় যেমন অপরিহার্য করে তুলেছেন সংশ্লিষ্টরা, তেমনি পাঠাগারও গুরুত্বপূর্ণ। বিবেচনাটি গুরুত্বের সঙ্গে আমলে নেওয়া উচিত। আর একবার আমলে নিতে পারলেই সেটার বাস্তবায়ন কিংবা সুফলপ্রাপ্তি কঠিন কিছু নয়। পাঠাগার আমাদের জন্য জরুরি, দলমত নির্বিশেষ এটা অনুধাবন করতে হবে। পানি ছাড়া মাছের জীবন যেমন অসম্ভব কল্পনা, তেমনি পাঠাগারহীন মানবজীবন কল্পনা করতে পারাটাও চরম মূর্খামি। আমাদের মূর্খামির শেষ নেই। স্বার্থপর হিসেবেও বদনাম কম নেই। কিন্তু পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করতে হবে নিজেদের স্বার্থেই। এই স্বার্থপরতা খুবই ইতিবাচক!

বই খুলে দেয় চিন্তাবিশ্বের জানালা। বই পড়তে কি টাকা লাগে? উঁহু, লাগে ইচ্ছা ও ইচ্ছাশক্তি! প্রতিটি জেলায় তো সরকারি-বেসরকারি পাঠাগার আছেই। এখন বইয়ের বড় বড় দোকান নির্মিত হচ্ছে বিভাগ পর্যায়ে। সুপার শপে বই, ফ্যাশন হাউসেও বই যুক্ত হচ্ছে। কোনো কোনো বইয়ের দোকানেও বই পড়ার সুযোগ মিলছে। বই ও পত্রিকা দুটিকে একত্রে বলা হয় পত্রপত্রিকা। পত্রিকা পড়ার গুরুত্বও কম নয়। দৈনিক সংবাদপত্রে শুধু ভালো-খারাপ খবরই থাকে না, সাহিত্য-সংস্কৃতি-বিনোদনসহ জ্ঞানের অনেক আকর থাকে সেখানে। প্রথাগত বিদ্যায় পন্ডিত হওয়ার চেয়ে রকমারি বইপত্র পড়ে পন্ডিত হওয়া ঢের ভালো।

ভালো বই কখনই কাউকে ভুল পরামর্শ দেয় না, উল্টো পথ বাতলায় না। অবশ্য সব বই যে পড়তেই হবে এমন বই নয়। সব বই তো আর ভালো নয়, অল্প কিছু কালো বইও আছে। সেগুলোও নিশ্চয়ই নিজ দায়িত্বে আমরা একসময় চিনে নেব! তার আগে গঠন করে নিতে হবে বই পড়ার মানসিকতা। বই পড়া কেন জরুরি এটা বুঝতে ও বোঝাতে পারলে নিশ্চয়ই জাতি হিসেবে আমরা পিছিয়ে থাকব না।